Einstmals Altona – mit jüdischen Kinderaugen gesehen, Fotoalbum |

Alle Fotoalben |

Startseite |

Und vielleicht sollte ich mich nach “Schul” flüchten, in der Papagoyenstrasse 9 – mit dem holperigem Pflaster, die braune schwere Tür mit allen Kräften aufstoßen und sie hinter mir zufallen lassen, die lang gestreckte rechteckige Halle durchqueren, sehr langsam, denn die großen quadratischen, hellbraun gemusterten Fliesen sind glatt und man könnte da leicht ausrutschen. Im Allgemeinen gibt es gar nicht so lang gestreckte Vorhallen in Synagogen, aber hier hatte es, so wurde uns erzählt, eine besondere Bewandtnis auf sich:

Für den jüdischen Kohen, den Priester, der sich seit Jahrtausenden auf seine Abstammung von Aaron, den Hohenpriester beruft, gelten bis auf den heutigen Tag besondere Reinheits-Vorschriften, die ihm die Berührung mit Toten verbietet. Deshalb kann er an den Vorbereitungen zu einem Begräbnis nicht mitwirken, und nur zur Beerdigung seiner allernächsten Verwandten darf er an ein Grab herantreten. Das Gebot der Totenehre gilt indes als die vornehmste Aufgabe der Selbstlosigkeit, denn der Verstorbene kann uns dafür keinerlei Gegengabe erweisen. Die Vorhalle der Synagoge diente also – auf Bitten der Priester-Kohanim – als Tischlerwerkschaft, um dort Särge zu zimmern, und auf diese besondere Weise auch als Kohen den Hingegangenen die letzte Ehre erweisen zu können. Aus diesem Grund wurde also die Vorhalle vor etwa dreihundert Jahren so lang gestreckt erbaut. Das ist alles wahr, selbst wenn ich die Tischlerarbeit nie beobachten konnte. Ich als Mädchen ging ja nur am Schabbat und Feiertagen nach Schul, an Tagen, an denen nicht gearbeitet werden darf …

In der Halle stehen in langen Reihen Messing-Stangen mit Garderobenhaken und an ihrem Ende befindet sich ein kleines fensterloses Zimmerchen, ein Erfrischungszellchen für den Rabbiner nach seiner Predigt. Und vielleicht blieb auf dem Tisch noch ein wenig Kaffee in der Thermosflasche mit dem abschraubbaren Deckel.

Jetzt bräuchte ich nur noch die drei oder vier breiten Marmortreppen hinuntergehen, dann stände ich in der Männerschul. Der Toraschrein ist geschlossen, und der gestickte zugezogene Vorhang bedeckt beide Türflügel. Doch kann man bereits ahnen, wie wunderbar die Torarollen gekleidet und geschmückt sind. Auf dem Almemor, in der Mitte der Schul, steht das Pult mit purpurroter Samtdecke bedeckt, bereit dazu, dass jeden Moment die Torarolle dort niedergelegt und aufgerollt werde, um mit einem silbernen Zeiger die Stelle anzugeben, an der weiter gelesen werden soll… An der Wand ist ein Marmorschild angebracht, es ruft uns auf, nicht das Gebet um den Regen zu vergessen, Regen zu angemessener Zeit.

Wenn ich von unten nach oben schaue, sehe ich die Frauenempore mit einem weitmaschigen, mit Goldbronze angestrichenem Gitter. Ob eine der haarverhüllten Frauen mich wohl sieht, wie ich die hölzernen Bänke streichle, den Sitz herunterklappe, in einem Gebetbuch blättere.

Ich schaue nach oben und sehe keine Frau, ich sehe keine Empore, ich bin in keiner Schul, denn die gibt es nicht mehr, ich bin gar nicht in der Papagoyenstrasse, es gibt sie nicht mehr. Ich bin allein im Dunkeln und kann den Weg nicht finden.

1932

![]()

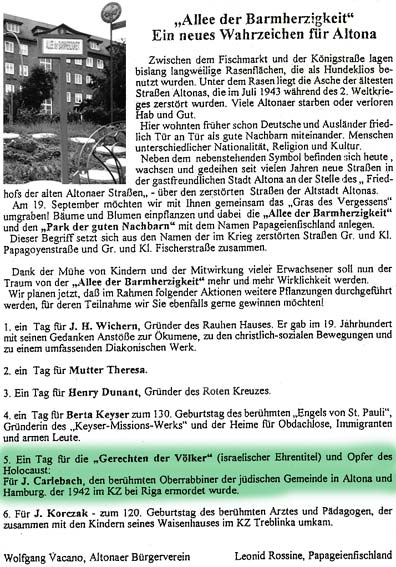

Der Platz um die Papagoyenstrasse heute

Eine Träne aus Mauerresten der alten Häuser